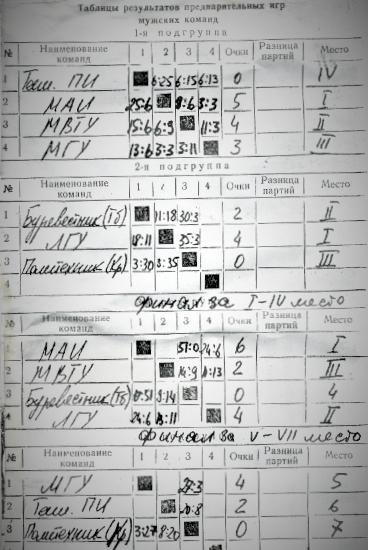

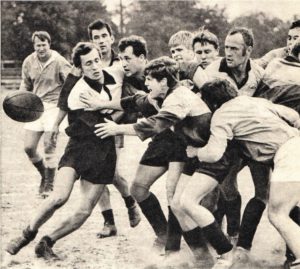

Один из самых значимых успехов регбистов ЛГУ им. А.А. Жданова в 1971 в г.

Александров на студенческих соревнованиях ЦС «Буревестник» Легенды Спорта. Рыцари Овального Мяча C сайта Юрия Голубцова

- Города и посёлки

- Александров

Александров

Город Александров – административный центр Александровского района, четвертый по величине город Владимирской области с населением 60 205 человек (2015 г.). Имеет города-спутники Струнино и Карабаново, вместе с которыми составляет Александровскую агломерацию с населением около 112 тыс. жителей. Расположен на реке Серая, в 125 км к северо-западу от Владимира, в 111 км к северо-востоку от Москвы на железнодорожной линии Москва-Ярославль. Александров является туристическим центром Золотого кольца России.

Город Александров – административный центр Александровского района, четвертый по величине город Владимирской области с населением 60 205 человек (2015 г.). Имеет города-спутники Струнино и Карабаново, вместе с которыми составляет Александровскую агломерацию с населением около 112 тыс. жителей. Расположен на реке Серая, в 125 км к северо-западу от Владимира, в 111 км к северо-востоку от Москвы на железнодорожной линии Москва-Ярославль. Александров является туристическим центром Золотого кольца России.

История

На территории, где сейчас находится Александров, были славянские поселения еще с конца XI в. Эти земли входили с середины XII в. в состав Владимиро-Суздальского княжества, затем – Переславль-Залесского княжества (1175-1302 гг.), а потом перешли во владения московских князей. В соответствии с политикой Ивана Калиты, в 1320-е годы эти земли стали активно заселяться слободами. Поселение, которое было на месте нынешнего города, в документах XIV-XV вв. упоминается, как Великая слобода. С начала XVI в. появляются применительно к этому поселению названия Новое село Александровское и Александрова (Александровская) слобода.

Иван III в духовной грамоте 1504 г. завещал село своему сыну Василию – будущему великому князю Василию III. Оно становится излюбленным местом отдыха во время княжеских поездок по монастырям. Александрова слобода начинает активно застраиваться с привлечением лучших русских и итальянских мастеров. К 1513 г. она превратилась в роскошную загородную резиденцию Василия III. Таким образом, в 2013 г. Александрова слобода отметила свое 500-летие!

Самая яркая и трагическая одновременно страница в истории Александровой слободы связана с временем правления Ивана IV Грозного, который превратил ее из загородной резиденции, которой она была при его отце, Василии III, в столичную. Почти два десятилетия, с декабря 1564 г. по ноябрь 1581 г., Александровская слобода выполняла роль фактической столицы государства. В ней функционировали опричные приказы, опричная Боярская дума и ряд других учреждений. Слобода стала местом международных переговоров и подписания соглашений во внешней политике Ивана IV. Но государственные дела чередовались с пытками и казнями врагов опричнины в мрачных подземельях слободы. Александрова слобода стала свидетелем многих событий и драм царской семьи.

Александрова слобода вошла в историю и как культурный центр XVI в., оставивший бесценные творения в наследство будущим поколениям. Здесь создавались летописи и печатались первые книги, писались иконы и отливались колокола, создавались музыкальные произведения, лучшие зодчие строили белокаменные храмы и великолепные дворцы.

В 1581 г. после кровавой семейной драмы и гибели старшего сына Иван IV Грозный стремительно уехал из Александровой слободы и больше в ней не появлялся.

В начале XVII в., в Смутное время, Слобода сильно пострадала от польско-шведской интервенции: в 1609 г. и затем в 1611-1612 гг. она находилась во власти отрядов гетмана Сапеги. После освобождения страны от иноземных нашествий Слобода представляла собой груду развалин и пожарищ, особенно кремль, дворцы, храмы. Около 1635 г. для царя Михаила Федоровича был отстроен новый деревянный дворец, который просуществовал почти сто лет, сгорел и не восстанавливался.

Во второй половине XVII в. при царе Алексее Михайловиче Романове на месте разоренного кремля был организован женский Свято-Успенский монастырь. Монахини разбирали остатки царских построек XVI в. и использовали этот материал на строительство келейного корпуса, ограды, ремонт церквей. В монастыре побывали многие представители династии Романовых, так как Александрова слобода оставалась дворцовым селом.

Недалеко от слободы, которая досталась Петру I при разделе государевых сел между братьями, на Немецких горках 17-летний царь проводил свои пешие и конные потешные учения. После подавления стрелецкого мятежа в 1689 г., по приказу Петра I, в Успенский монастырь была пострижена его сводная сестра Марфа Алексеевна, обвиненная в причастности к мятежу. Она прожила как узница почти десять лет в каменной палате из четырех комнат, пристроенной к Распятской церкви-колокольне.

Дочь Петра I Елизавета Петровна унаследовала Александровскую слободу как личные владения от своей матери. В период правления Анны Иоановны (1730-1740 гг.) она фактически находилась здесь в ссылке и жила в специально отстроенных для нее хоромах. В конце 1740-х годов по приказу уже императрицы Елизаветы Петровны для служилых людей александровского конного завода была открыта первая школа.

Об истории Александровой слободы, о царственных особах и знатных гостях Государева двора, о монастырской жизни на месте бывшей царской резиденции рассказывают экспозиции Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода».

В 1778 г. дворцовая Александровская слобода получила статус уездного города Александрова Владимирского наместничества. На дарованном городу гербе под губернским львом на красном фоне были изображены слесарные тиски и две наковальни по сторонам. Это символизировало ремесленный характер города, ведь Слобода исстари славилась своими мастеровыми. В 2006 г. при утверждении Устава города, исторический герб Александрова 1781г. был утверждён в качестве официального герба городского поселения город Александров.

Малый экономический вес города конца XVIII в. привел его в положение заштатного, в результате в 1796 г. Александров был обращен в посад, и лишь в 1803 г. городской статус восстановили с сохранением ранее установленного герба.

В первой половине XIX в. история города тесно связана с династиями купцов и фабрикантов Барановых и Зубовых, которые способствовали развитию ткацкого производства в Александрове и близлежащих селах. В 1808 г. на левом берегу реки Серой купец Д. Зубов заложил первую красильную и ситцепечатную фабрику (в будущем – комбинат «Искож»). В августе 1823 г. в городе был проездом император Александр I, а останавливался он в лучшем по тем временам доме – купцов Степана и Михаила Зубовых (ныне – Стрелецкая Набережная, 11).

Ф.Н. Баранов, купец третьей гильдии, в 1810-х годах купил в городе участок земли, построил на нем дом и небольшую красильню для тканей. В 1834 г. он расширил красильную фабрику, на которой хлопчатобумажная пряжа и ткань окрашивались в яркий красный цвет, пристроив к ней сушильню со сновальней. История этой фабрики примечательна пятидневным вооруженным восстанием рабочих в декабре 1905 г., получившим название «Александровской республики». В честь этого события в 1987 г. в Александрове был поставлен памятник (рядом с Христорождественским собором). А ткацкая фабрика в 1922 г. получила имя рабочего Ф.И. Калинина, одного из организаторов восстания.

В 1846 г. И.Ф. Барановым была основана Троицко-Александровская прядильно-ткацкая мануфактура в селе Карабаново под Александровым (впоследствии – комбинат имени III Интернационала). В 1847 г. после Петербургской ярмарки за большой вклад в развитие мануфактурного производства в России и высокое качество тканей Николай I пожаловал И.Ф. Баранову право изображать на своих товарных ярлыках государственный герб. Барановские ситцы были известны по всей России, а в 1862 г. – удостоены медали на промышленной выставке в Лондоне.

В 1874 г. А.И. Баранов основал крупное текстильное предприятие в селе Струнино, названное Соколовской мануфактурой (впоследствии – комбинат «Пятый Октябрь). Эти крупнейшие в России ткацкие предприятия постоянно расширялись, вокруг них образовались рабочие поселки с социальной инфраструктурой (общежития для рабочих, больницы, школы, магазины, храмы и пр.), которые стали сегодня промышленными городами-спутниками Александрова – Карабаново и Струнино.

Мощным стимулом развития экономики Александрова стало строительство в 1870 г. железной дороги Москва-Ярославль, позволившей местным товарам иметь свободный доступ к рынкам сбыта. В Александрове, как крупном железнодорожном узле, в 1903 г. было построено кирпичное здание железнодорожного вокзала и прилегающий к нему станционный комплекс – складские корпуса, багажное отделение, здание дистанционной сигнальной связи, поселок железнодорожников. Александровский вокзал стал одним из лучших по всей ветке московско-ярославской железной дороги, и является сегодня историко-архитектурным памятником города.

Экономика

В XX веке Александров превратился в один из развитых промышленных центров Владимирской области. В 1924 г. был создан Александрово-Владимирский хлопчатобумажный трест союзного значения, куда вошли ткацкие фабрики имени Ф.И. Калинина, имени III Интернационала (Карабаново) и «Пятый Октябрь» (Струнино).

В 1932 г. из Москвы в Александров переезжает радиозавод № 3, что положило начало развитию в городе радиотехнической промышленности. Он выпускает первоклассные радиоприемники СВД-1, СВД-9, СВГ-К и др. Во время Великой Отечественной войны – радиостанции для нужд советской армии. В послевоенное время завод наладил выпуск массовых приемников «АРЗ», «Рекорд», с 1949 г. – телевизоров «КВН-49», с 1950 г. – телевизоров «Рекорд».

В 1950-1980-е годы Александровский радиозавод становится градообразующим предприятием: на нем работало более 12,5 тысяч человек. В эти годы, каждый десятый телевизор, выпускаемый в стране, был александровский.

В 1990-е годы радиозавод испытывал огромные экономические сложности. На его бывших промышленных площадях было создано несколько различных производств и организаций, функционирующих и сегодня. Это, в частности, АЭТЗ «Рекорд», который производит светильники марки «Technolux». На территории Александровского радиозавода в 1990 г. было создано также многопрофильное машиностроительное предприятие «Гравитон», производящее оборудование для электропоездов РЖД и городского электротранспорта, разнообразной электротехнической продукции.

Одним из крупнейших предприятий города был завод полупроводников имени 50-летия СССР (позднее ПО «Элекс»). Сегодня это НПК «Далекс», производящий транзисторы и интегральные микросхемы, энергосберегающие лампы «Далекс», сварочные аппараты, холодильное оборудование.

Одно из старейших предприятий Александрова – комбинат искусственных кож («Искож», основан в 1808 г.), который первым в стране освоил технологию производства кожзаменителей. С 1954 г. он, единственный в Советском Союзе, выпускал искусственный каракуль. В 1987 г. на комбинате впервые в стране началось производство вязаных хлопчатобумажных перчаток с ПВХ-покрытием для защиты рук. С 1990 г. – освоен выпуск линолеума (линия совместного производства Швейцария-Италия). Предприятие «Александровискож» продолжает в небольших количествах выпускать искусственные мягкие кожи (тентовые и обивочные материалы), линолеум, но испытывает большие экономические трудности.

В конце 1950-х годов в Александрове создается Всесоюзный научно-исследовательский институт синтеза минерального сырья (ВНИИСИМС), производящий искусственные кристаллы кварца, технология и продукция которого долгое время не имела аналогов в мире. Он выпускал и изделия из кристаллов – алмазный инструмент, кварцевые резонаторы, кристаллические заготовки различных срезов. Значительный интерес для производства высокоточных приборов представляли монокристаллы полупроводникового алмаза. Выпускались также искусственные самоцветы, аналоги природных камней, использовавшиеся в ювелирном деле. К сожалению, предприятие обанкротилось в 2007 г.

Одно из новейших предприятий Александрова – крупная российская фабрика турецкой компании «Vestel», выпускающая жидкокристаллические телевизоры, стиральные машины, холодильники, кухонные плиты, посудомоечные машины и кондиционеры.

Александров – «столица 101-го километра»

В XX в. Александров получил известность и как «столица 101-го километра»: в годы сталинских политических репрессий в городе вынуждены были жить многие деятели культуры и науки, правозащитники, которые после освобождения из тюрем и лагерей не имели права селиться в городах, находящихся менее чем в 100 километрах от Москвы. Среди них были, например, художник Виктор Тоот, переводчик Борис Лейтин, архитектор и археолог Петр Барановский, физикохимик Лев Полак и др. Александров, расположенный всего в 111 км от Москвы, в этой ситуации был идеальным местом жительства. Отсюда можно было хотя бы изредка тайком выбираться в Москву для встреч с родственниками, получения помощи, посещения театров и пр.

Известные люди

С Александровом связаны многие известные люди России. В начале XX в. в Александрове жила русская писательница А.И. Цветаева, к которой часто приезжала старшая сестра, знаменитая поэтесса М.И. Цветаева (сейчас в доме, где они жили, находится Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых). В Александрове родились: А.К. Герцык (1874-1925) – русская поэтесса, прозаик, переводчица; В.П. Зубов (1900-1963) – русский и советский историк, философ, доктор искусствоведения, энциклопедист и переводчик, вошедший в историю гуманитарной науки России как «русский Леонардо», благодаря глубине и разносторонности своих научных интересов и др. В Александрове живет Почетный гражданин города О.В. Данилова – российская лыжница, заслуженный мастер спорта, двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира в лыжных гонках.

Достопримечательности

Александров, как город с древней историей, имеет множество достопримечательностей, интересных для туристов. Это, прежде всего, дворцово-храмовый комплекс Александровской слободы, входящий в состав одноименного музея-заповедника. На его территории сохранились такие видные памятники русского зодчества, как самый ранний каменный храм Александрова – Троицкий собор (1513 г.), первый каменный шатровый древнерусский храм начала XVI в. – Покровская церковь, Распятская церковь-колокольня (1560-е годы) и Марфины палаты (XVII в.), Успенская церковь (XVI–XVII вв.). Комплекс окружен мощными стенами с четырьмя угловыми башнями и надвратной церковью Федора Стратилата (1680-е годы), принадлежащими Спасо-Успенскому женскому монастырю XVII в.

В центральной части города сохранились и другие архитектурные памятники. Здесь расположены Христорождественский собор (1696 г.), церковь Боголюбской иконы Божией Матери (1800 г.), усадьба купца А.М. Первушина XIX в., в которой находится Александровских

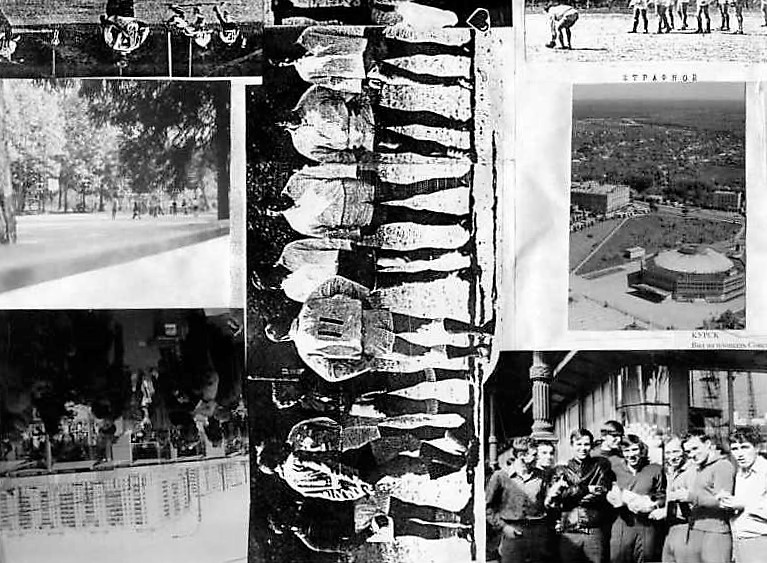

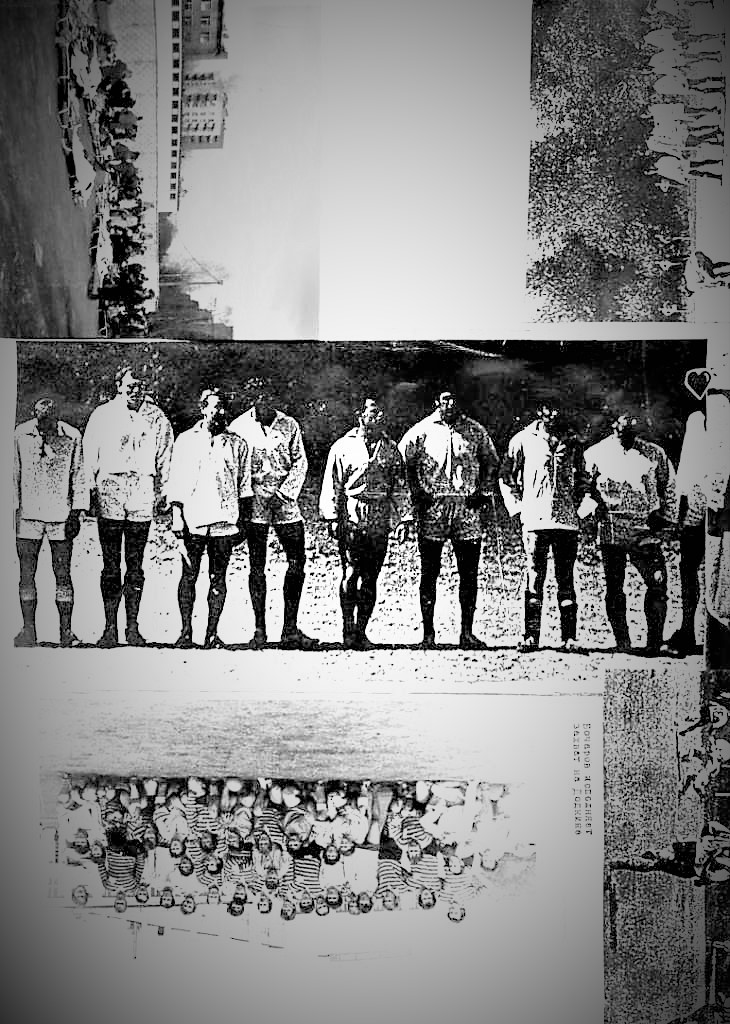

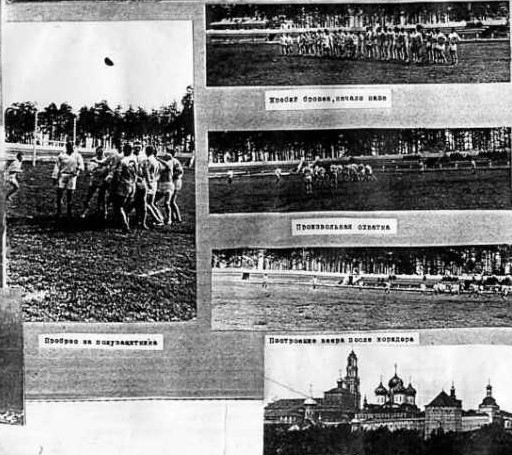

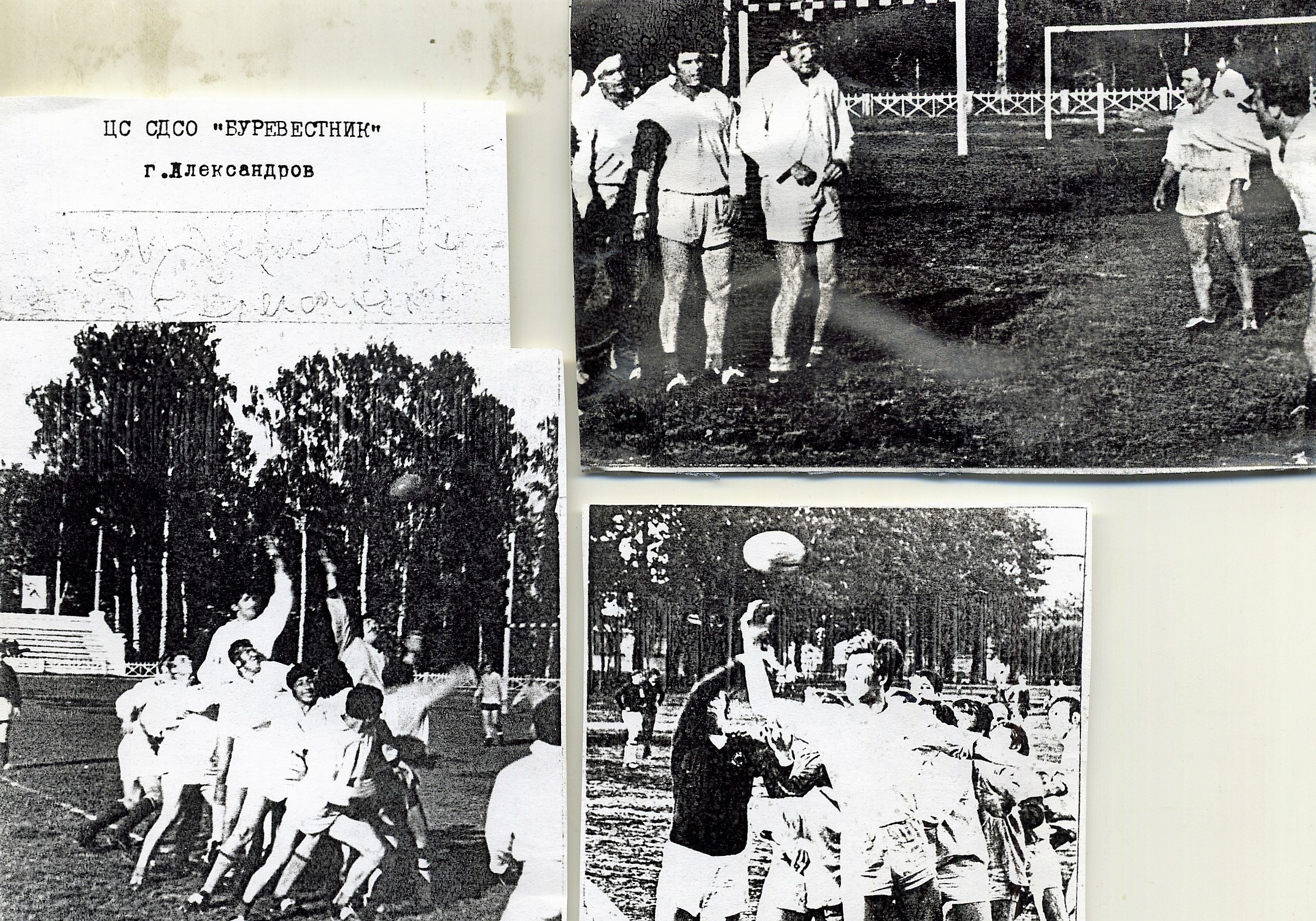

На верхнем снимке справа старший тренер ЛГУ Михаил Евгеньевич Глыбовский, первый кандидат в мастера спорта г. Ленинграда с 1967, капитан регбистов ленинградского «Спартака», участника первого после военного чемпионата СССР 1966 в г. Тбилиси, где ленинградцы заняли 5-е место. После г. Александрова вместе с Валентином Куликовым-капитаном ЛГУ, игроком ЛСГМИ Башмаковым В., посланцы ЛГУ в составе ленинградского «Буревестника» участвовали в чемпионате СССР, высшая лига в г. Кутаиси, где завоевали бронзовые медали. В последнем матче с чемпионом СССР — ВВА, В. Куликов сделал по центру ворот взятие города лётчиков, счёт стал 9:3 в пользу ленинградцев и 3 место.

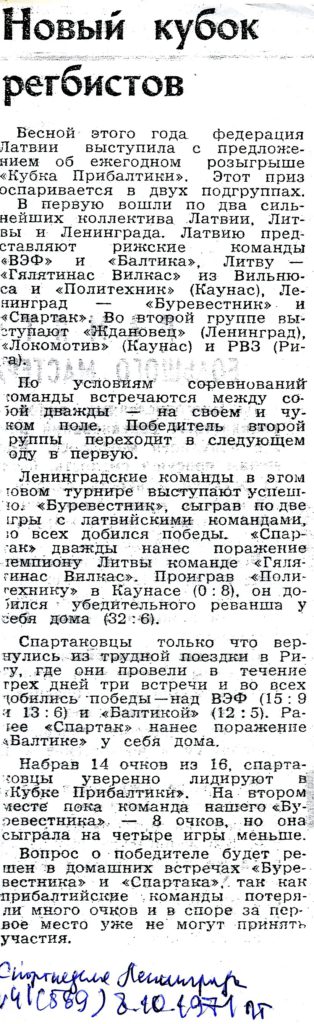

Победитель Кубка Прибалтики 1971 ленинградский «Спартак». Ниже снимок встречи ВЭФ Рига с ленинградским «Буревестником». Задний план А. Антонов, О.Гаманов, Ю.Киселёв. В справочнике А.А. Напреенкова и А.В. Рогачёва 2012 в постах про регбистов «Буревестника» указывается, что они чемпионы Кубка Прибалтики 1965. Выше статья из «Спортивной недели Ленинграда», где указывается, что Кубок Прибалтики учредили лишь в 1971 году. Что за соревнования были в 1965?

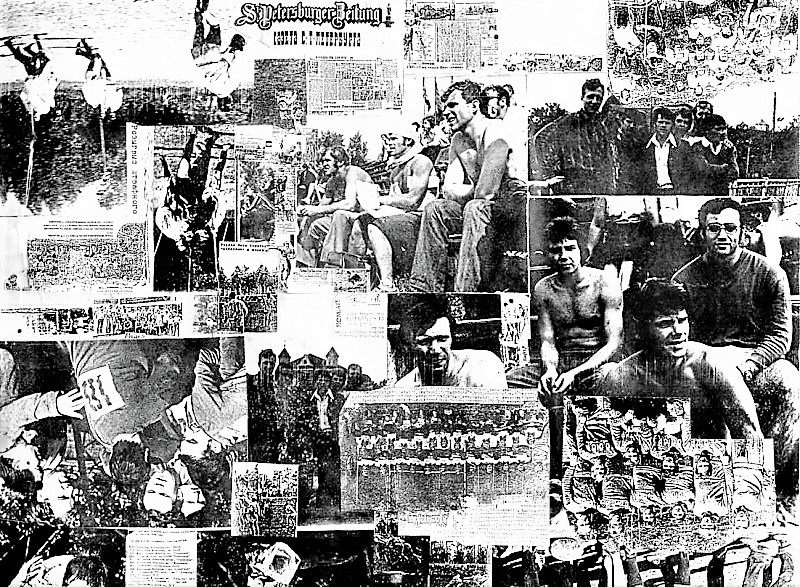

1971.»Спартак» Победитель приза «Спортивной недели Ленинграда. СПЧ не исключает, что М. Глыбовский привлекал спартаковцев к соревнованиям в г. Александрове в турнире на ЦС «Буревестник» из тех чьи фамилии указаны на снимке выше.

Справа первый С. Беркис-физик. ЛГУ им. А.А. Жданова. Слева второй ряд: сб. экономического факультета по регби: И. Бойко, А. Молчанов, С. Ожерельев, С. Валдайцев, П. Чистяков. Нижний ряд слева: А. Ефимкин, Н. Гиманов, И. Ячин, С. Чистяков, В. Бочаров, Ю. Черных

1971 Кутаиси после матча с ВВА им. Ю.А. Гагарина — «Буревестник» Ленинград 3:9. Бронзовый финиш в чемпионате СССР. Первый ряд светлая форма «Буревестника» справа-налево: В. Богунов, Ю. Вильтрубе с подругой, Г. Зелянин, ?, Второй ряд справа-налево Б. Смирнов,В. Куликов, М. Глыбовский, Н. Румянцев, В. Кравец, Ф. Шмаков, В. Дмитриев, Г. Гопанюк. Третий ряд справа-налево Сахаров в костюме, О. Гаманов, В. Башмаков, Черепов,- администратор команды, В. Абалуев, Л. Зисман. ВВА тёмные футболки. Сидят слева-направо В. Куликов-капитан команды, А. Григорьянц. Третий ряд В. Тихомиров, Н. Виноградов, А. Грачёв, Г. Петроенко, А. Семенихин, А. Жеребко, В. Дмитриев, А. Тимошенко, Е. Антонов, А. Мышалов, А. Алёшин, В. Свиридов.